脂質異常症

脂質異常症

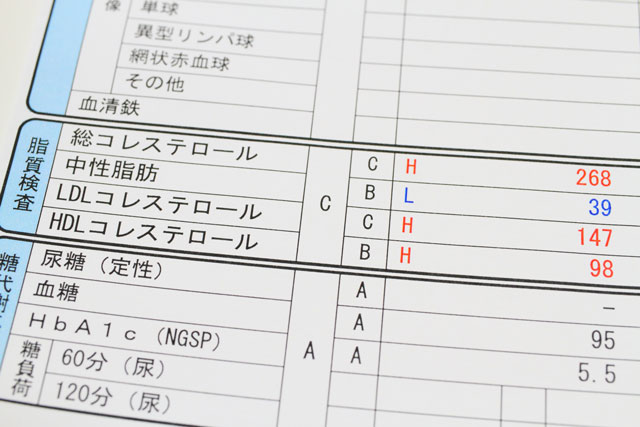

脂質異常症とは、「悪玉コレステロール」と呼ばれるLDLコレステロールや中性脂肪(トリグリセライド)が基準値以上に増えた状態や、「善玉コレステロール」と呼ばれるHDLコレステロールが基準値を下回った状態を指します。

かつては、HDLとLDLを区別せず、両者をまとめて総コレステロール値として評価し、これが一定の値を超えると「高脂血症」と呼んで治療が行われていました。

しかし、実際に問題となるのはLDLコレステロール値が高い事であり、逆にHDLコレステロールは低い事が問題となります。このため、現在では単に全てのコレステロールが高いと問題になる訳ではないので、名を改めて脂質異常症と呼ばれるようになっています。

脂質異常症があるだけでは基本的に症状はありません。しかし、脂質異常症の状態が長く続くと、次第に血管の壁にプラークと呼ばれる脂質の塊が形成されます。プラークが形成された血管は、次第に固くなるため動脈硬化を引き起こし、さらにプラークが蓄積すると最終的には血液の循環を妨げ、狭心症や脳虚血発作などの致死的病態を引き起こす可能性があります。

脂質異常症は生活習慣病の1つであり、その治療において生活習慣の改善は重要です。しかしながら、生活習慣の改善のみでは十分な効果が得られないケースも多く、その場合は薬物療法も併用します。

生活習慣改善は食事療法と運動療法が主体となります。

まず食事療法では、摂取エネルギーや脂質の制限が有効であり、管理栄養士の指導のもと、各個人の生活習慣に応じた食事が必要となります。次に運動療法では、特に有酸素運動を主体とした運動を日常に取り入れ、これを継続的に実施することが大切です。

最後に薬物療法においては、食事や運動療法でも改善しきらない方に対して行われます。多種存在する治療薬の中から患者様の状態に応じた薬を選定した上で、定期的な診察を行いながら調整します。